ネパールはヒマラヤ山麓にある国です。

国土の大半が山地で、車を通す道を作るのが難しいため、人、物の流れがどうしても限られてしまいます。

村と村を結ぶのは山あいの細い道だけ。電気は通っていないので発電機のみ。

不便ですがそれが返って美しい自然と昔ながらの生活が保たれることになり、ヒマラヤの山あいの村々を巡るトレッキングルートとして観光客に人気があります。

山に入ると1週間~3週間くらいは下界に戻って来られないルートもあり秘境気分を味わえます。

トレッキングの出発地点となるポカラの町はトレッキングに行く人、帰ってきた人が滞留し、情報交換の場となっています。

ヒマラヤ峰の一つであるマチャプチャレの山容が湖に映しこまれる美しい景色、ゆっくり流れる時間。居心地の良さに長く留まる人もいます。

そこである日、一人の日本人男性に会いました。

年の頃は60歳前後。このくらいの歳で一人でゲストハウスに泊まっているのは大変珍しいです。

声をかけてみると、「ネパールに学校を作りに来た」と話してくれました。

資金は日本で募って集められたようです。

ネパールは風光明媚な国です。

しかし現実を見ると農業以外の主要な産業といえば観光業くらい。

物流が限定的なため、農村は自給自足の大変質素な暮らしを送っています。

識字率は低く、53.7%。GNPは1人当たり248ドルで、世界ランクで下から数えると12番目になります。

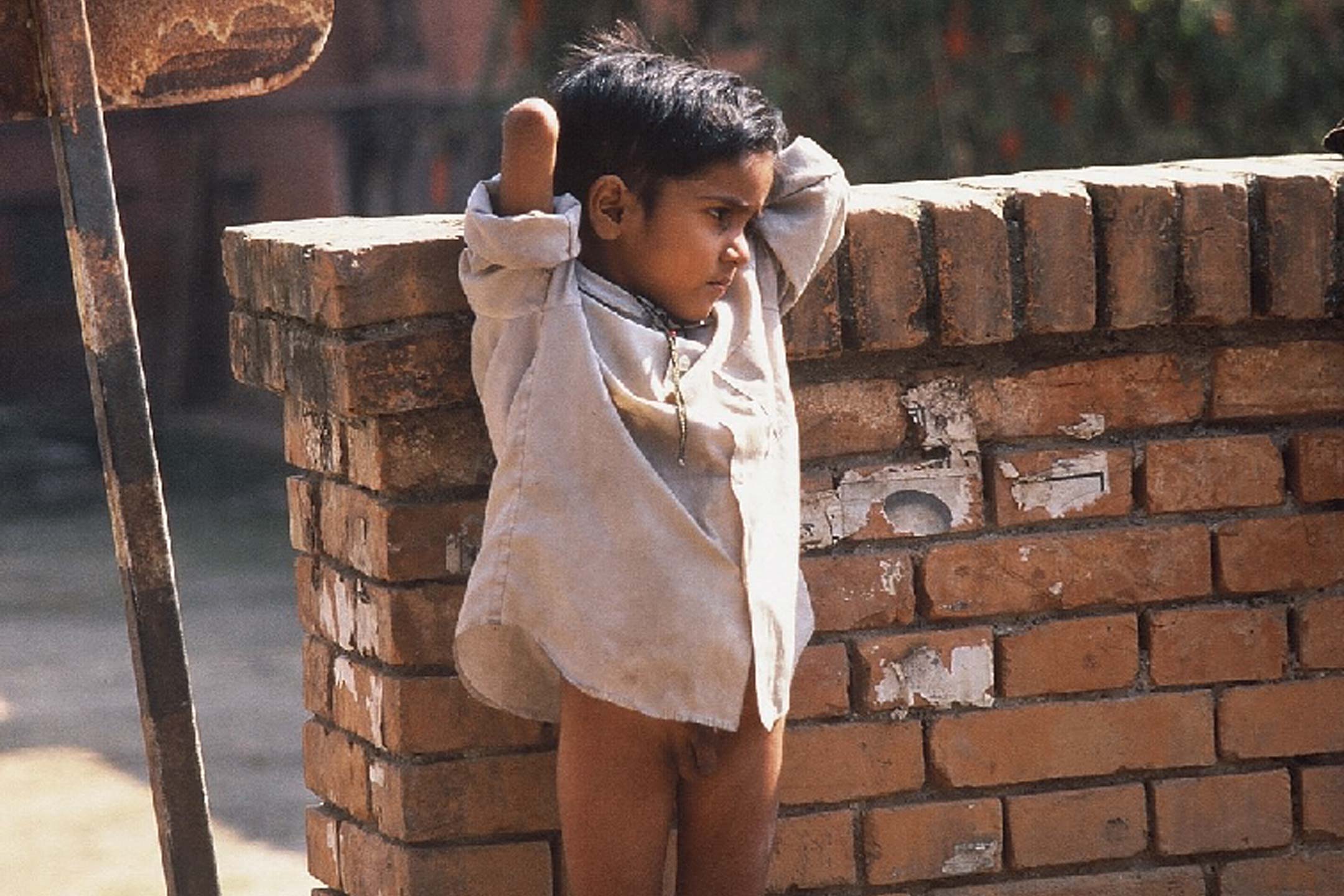

子供が労働力であるため、農作業の手伝いをさせたり、貧困のため学校に行けなかったりするのです。

トレッキングの途中に立ち寄った小さな村にこぎれいで立派な建物がありました。

小さな村にしては不釣合いにも見えるくらいの建物です。

近づいてみるとまだ建てられて間もない学校でした。

ポカラで会った人もこういう学校を作るんだと思いながら感心して見ていると、村人が親しげに話しかけてきました。

会話の中で驚くことを聞かされました。

「素晴らしい学校だろう。でも教師がいないんだ。」

歩いて何日もかかるような山間の村へ来てくれる教師を見つけるのは難しいことです。

教えるものがいなければ学校はただのハコにしか過ぎません。

生徒の中には貧しさのため学校に来れない子供もいます。

貧しい家庭にとって子供は労働力であり、明日の糧を得るための貴重な存在です。

教育より明日の糧の方が重要なのです。

しかし貧困の連鎖から抜け出すためには教育が必要不可欠です。

教育を必要としている生徒が来られない学校もやはりただのハコです。

日本はネパールと同じように国土の大部分が山地です。

森林面積は国土の約66%。

山と山の間のわずかな隙間に人が暮らしています。

アジアの辺境に位置する小さな国。

山ばかりで耕地できる土地は少なく、石油などの資源もなく、江戸時代までは農業国。

さらに鎖国までしていた日本。

普通に考えればネパールと何ら変わることなく、アジアの最貧国になってもおかしくない条件ばかりそろっています。

欧米諸国に無理やり“開国”され、不平等な条件を飲まされ、植民地にされそうになる時期もありました。

しかしわずかな期間で工業国に生まれ変わることで自主独立を保ち、欧米と肩を並べるまでになりました。

先の大戦で都市部は焦土化し、多額の賠償金を背負わされもう再起不能かと思われるも、わずか数十年で復活を成し遂げ、現在経済大国2位の位置を保ち続けています。

現在は過去の延長線上にあります。

自由で豊かな日本に導いた先祖の功績に感謝するとともに、ネパールと日本の違いは何だったのかと疑問に思うところです。

匿名

ネパールの学校の写真が見たいです

写真があったほうがいいとおもいます

日本ではたくさんの人が学校に行けるのにネパールではいけないなんてひどいですね~