――― バラナシ? ガンガー? 日本人? それがどうしたって言うんだ? 死んだ? 一体、一希は何を…… ―――

智は、一希が何を言おうとしているのか良く理解することができなかった。恐らく心路も同じ気持ちなのだろう、眉間に皺を寄せ、怪訝な表情で一希を見つめている。

「死んだって、誰が? いつ? 何? 何言ってんだよ、お前。一体、何の話をしてるんだ?」

一希は、なかなか理解しようとしない心路にイライラしながらこう言った。

「あのさ、キヨシっていう、俺の友達が死んだの。日本人。つい最近のことだよ。ガンガーで泳いでて、俺の目の前で死んだんだよ。河に流されてさ!」

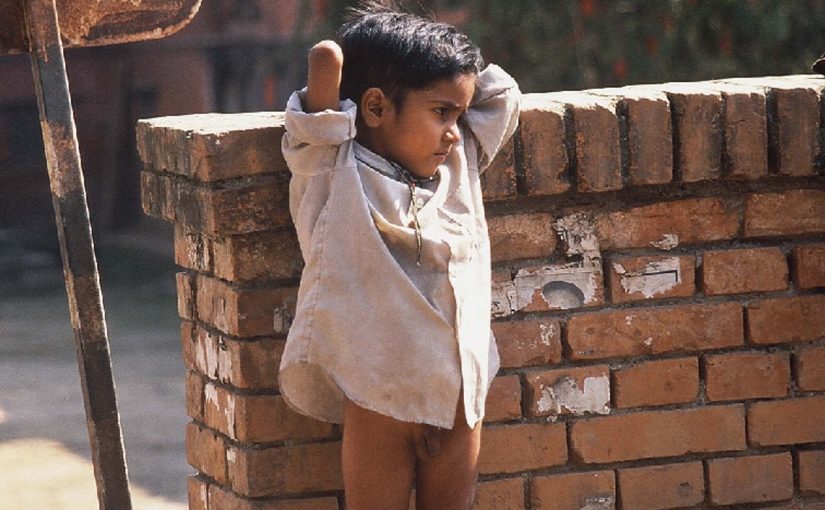

一希は、そう言うと、薄らと微笑みを浮かべながら大きな音を立てて壁にもたれかかった。

――― えっ、キヨシ? キヨシって言ったら、あの…… ―――

智は、一希の口から発せられたその名前を聞いて、全身からスーッと体温が抜けていくような感じがした。

「ねえ、ひょっとしてそのキヨシって、二十歳ぐらいで背の高い……、ちょっと頭のカールした……」

智がそう言うと、一希は、少し驚いたように智の方を振り返った。

「ああ、そうだよ。バラナシにずっといたキヨシだよ。何、智、知ってんの?」

智は、急に目の前が暗くなっていくような気がした。眩暈がして、思わずその場に座り込んだ。清志とはそこまで親しく付き合いがあった訳ではない。しかし、バラナシでは同じ宿の同じドミトリーでしばらく一緒に過ごしていた間柄だ。共にボンをしたり、メシを喰いに行ったりしたことも何度かある。その清志が死んでしまってもうこの世にいないとは……。智には俄に信じ難いことだった。屈託のない清志の笑顔を、智は良く憶えていた。

「そんな……、あの清志が死んでしまったなんて……。一体、どうして……」

智は、我を忘れて独り言のようにそう言った。一希は、智のそんな独り言に答えるかのように静かに話し始めた。

「清志はさ、その時アシッド喰ってたんだ。初めてのアシッドだったらしい。みんなで一緒に摂ったんだ。あいつ、俺らがやるものはみんなやりたがったし、ボンしてたって絶対最後まで、たとえ潰れたってついて来たぐらいだから、勧められて断るなんてことはまずなかった。フラフラになりながらさ、何でそこまでして、やってたんだろうな。まるでいつも何かと闘ってるみたいだった。ハハハハハ、かわいい奴だったよ。真っ直ぐで、熱くって……」

一希は、シャツの胸ポケットから煙草を一本取り出すとそれを口にくわえ、ライターで火をつけた。吐き出された煙が、ゆっくりと一希の全身を取り巻いていく。

「あいつにアシッド喰わせたのは、俺なんだ。ハハハハハ」